아래 글은 슬로우뉴스에 3회에 걸쳐 게재한 글-

1회,

2회,

3회-을 하나로 편집한 글이다.

————————————————————————————————————-

네이버와 다음 등 포털은 뉴스 중개서비스를 제공한다. 이른바 ‘포털 뉴스’다. 이 포털 뉴스를 둘러싼 공정성 논란이 다시 심화하고 있다. 핵심 질문은 이렇다. 포털은 저널리즘의 주체인가?

상황과 함의

상황 1: 조중동 vs. 연합뉴스 + 네이버·다음

지난 2013년 7월 10일 조선일보는 “

언론사, 연합뉴스와 계약 중단 확산“이라는 기사에서 조선일보와 중앙일보에 이어 동아일보가 연합뉴스와의 전재 계약을 중단하기로 했다는 소식을 전하고 있다. 그 배경으로는 “포털사이트 문제”가 언급되면서, “신문사에 연간 3억~7억 원씩 받고 제공하던 통신 기사를 네이버·다음 등 포털에 공짜로 노출”한 연합뉴스의 행태가 갈등의 씨앗임을 분명히 하고 있다.

함의:

조중동 입장은, ‘네이버·다음은 뉴스 서비스하지 마시라’, ‘ 네이버·다음이 계속 뉴스 서비스를 제공하면 조중동은 네이버·다음에 뉴스 공급을 중단할 수 있다’, ‘그런데 연합뉴스가 계속 네이버·다음에 뉴스를 공급하면, 조중동의 뉴스 공급 중단의 효과가 미미할 수 있으니 연합뉴스도 뉴스 공급 중단 대열에 동참하라’ 등으로 ‘추론’할 수 있다. 나아가 과연 온라인 뉴스 시장이 ‘왜곡’되었는지, 아닌지는 세밀하게 따져볼 일이다.

상황 2: 네이버 뉴스캐스트 vs. 네이버 뉴스스탠드

한국언론정보학회가 2013년 7월 2일 개최한 “온라인 뉴스 유통 서비스의 현황과 쟁점 세미나’는

네이버 뉴스스탠드에 대한 성토장이었다. 또한, 세미나를 통해 다수 언론사들이 감추어 온 ‘뉴스캐스트로의 회귀 열망’이 노골적으로 드러났다. 이러한 집단적 열망에 짐짓 놀란 듯 네이버 유봉석 NHN 미디어서비스실 실장은

“공유지의 비극”을 반복할 수 없다며 (선정적) 제목 낚시가 판을 쳤던 네이버 뉴스캐스트로 다시 되돌아갈 수 없음을 강한 어조로 못 박았다.

함의:

대형 언론사를 제외한 중소 언론사들은, 트래픽 급감으로 결과한 뉴스스탠드 서비스를 개혁하기를 원하고 있다. 가장 좋은 방안은 트래픽 폭탄을 선사했던 과거의 뉴스캐스트로 돌아가는 것임이 분명해 보인다. 물론 뉴스스탠드의 52개 기본형 언론사 대열에도 포함되지 못한 곳은 뉴스스탠드에 자사 뉴스를 공급할 기회를 갈망할 것이다. 나아가 네이버 검색에도 제외된 언론사는 검색 결과에 자사 뉴스가 포함될 수 있기를 열망할 것이다.

상황 3: 포털 뉴스편집의 공정성 논쟁, 이른바 ‘볼드체 시비’

네이버 뉴스캐스트 및 뉴스스탠드를 매개로 한 개별 언론사의 ‘뉴스 선정성 논란’과는 별도로 네이버·다음 뉴스 서비스에 대한 공정성 논란이 존재한다. 특히 다음의 뉴스서비스에서 사용된 ‘볼드체(굵은 글씨)’가 공정성 논란의 주인공이다.

2012년 10월, 새누리당이 다수당 위치를 차지하고 있는 국회는 대통령선거를 앞두고

네이버 대표와 다음 대표를 국정감사장으로 불러냈다. “여당 악재는 볼드체로 표시하고 야당 후보는 긍정적인 이미지의 사진이나 글을 배치”한다는 비판과 함께 볼드체를 통해 특정 기사가 강조되고 이를 통해 정치적 편향성이 조장된다는 주장이 제기되었다.

함의:

포털 뉴스서비스에 대한 공정성 시비의 배경에는 포털 뉴스는 편집권을 행사할 수 없거나 ‘법 제약’ 아래 제한적으로 포털 뉴스에 편집권이 허용되어야 한다는 입장이 똬리를 틀고 있다.

상황 4: 네이버는 시장 지배적 사업자다

나아가 여야, 미래창조과학부 그리고 청와대까지 네이버에 대한 “일정한 규제와 공정성 확보”가 필요하다는 폭넓은 공감대를 보이고 있다. 이를 반영하듯 최근

네이버와 다음에 관한 공정거래위원회 조사가 진행되었다.

함의:

네이버를 소비자 가격이 존재하지 않는 검색시장의 시장 지배적 사업자로 규정할 수 있는 경제학적 근거의 존재 여부와는 별개로, 네이버 및 다음의 불공정 거래 ‘가능성’은 언제나 존재한다. 그래서 고발에 기초하여 진행되고 있는 공정거래위원회의 네이버 및 다음에 대한 조사는 합법적 행위다.

문제는 네이버 규제에 찬성하는 진영이 이른바 ‘네이버 법’으로 포털을 규제할 수 있는 핵심근거로서 ‘시장 왜곡’ 또는 ‘시장 실패’를 어떻게 입증할 것인가이다. 현행법 위반에 대한 처벌과 규제를 위한 새로운 법 제정은 질적으로 완벽히 다른 영역이기 때문이다.

디지털 저널리즘과 디지털 시장

네이버·다음으로 대변되는 포털의 뉴스서비스를 둘러싼 다양한 갈등을 조정하고 포털에 대한 규제가 타당하고 적절한지를 따지기 위해서는 몇 가지 짚고 넘어가야 할 질문들이 있다.

뉴스서비스를 제공하는 네이버 및 다음은 언론사(업자)인가? 종이신문에 기초한 언론의 공정성은 디지털 시대에 어떻게 변화하고 있으며 어떤 방향으로 변화해야 하는가? 뉴스생산 사업자와 뉴스중개 사업자의 갈등은 피할 수 없는 운명인가? 네이버·다음 등 뉴스중개자가 짊어져야 할 사회적 책임 또는 저널리즘 규범은 무엇인가? 검색시장의 네이버를 이동통신시장의 SKT, 전기시장의 한수원 및 한전처럼 ‘시장 지배적 사업자’로 규정할 수 있는 경제학적 근거는 무엇인가?

이와 같은 질문에 대한 절대 간단치 않은 답변을 찾기 위해 몇 가지 새로운 개념을 아래에 소개한다.

분석 1: 대중매체와 공정성의 탄생, 기술과 저널리즘

종이신문이 19세기 이후 매체 영향력을 극대화할 수 있었던 배경에는 ‘증기동력 윤전기’와 ‘신문 배달 전용기차’라는 두 가지 기술발전이 놓여 있었다.

이중 실린더 윤전기 (1812년)

윤전기 기술의 발전은 신문의 하루 발행 부수를 빠르게 끌어 올렸고, 해당 신문의 ‘도달거리’를 딱 그만큼 확대했으며, 신문을 통해 연결되는 공중의 규모도 증가시켰다. 1870년 즈음에 영국의

데일리 텔레그래프(The Daily Telegraph)는 하루 20만 부 발행 능력을 자랑하며 당시 세계 최대 언론사로 기록되고 있다.

한편 윤전기 기술이 발전하여도 마차와 자전거 중심의 신문 유통시스템은 신문의 성격을 지역신문으로 철저하게 제한하였다. 런던, 맨체스터 등 특정 도시의 경계를 넘어 서로 다른 지역에 사는 사람을 연결하여 단일 독자층 또는 공중으로 묶어낼 수 있었던 것은 19세기 기차 및 철도 발전의 몫이었다. 기차에 기반을 둔 신문유통시스템이 19세기 말 영국 저널리즘의 새로운 기회를 마련한다.

그러나 영국 (지역) 언론사들이 철도를 이용한 고비용 신문 유통시스템을 자연스럽게 수용한 것은 아니었다. 19세기 말 영국 제국과 남아프리카 지역에 거주하던 네덜란드계 보어족 사이에는 ‘

보어전쟁‘으로 불리는 아프리카 식민지 전쟁이 일어난다. 당시 영국

가디언(the Guardian)의 전신인 ‘맨체스터 가디언’ 등 지역신문 일부는 식민지 전쟁에 비판적인 입장을 취하고 있었다. 전 세계로 식민지를 빠른 속도로 넓혀가고 있었던 영국 제국에 ‘맨체스터 가디언’은 눈엣가시일 수밖에 없었다.

1896년, 데일리 메일: 윤전기 + 철도 = 대중매체의 탄생

마침 1896년 하루 최대 40만 부를 발행할 수 있는 윤전기를 도입한 보수 일간지

데일리 메일(Daily Mail)이 런던에서 창간되었다. 영국 제국은 보어전쟁에 지지를 보내는 데일리 메일에 맨체스터 지역으로 신문을 배달할 수 있는 전용 기차를 재정적으로 지원하였다. 이것이 특정 지역을 넘어 전국에 흩어진 독자를 연결하는 대중매체의 탄생 순간이다(참조: Harold Herd, “The March of Journalism. The Story of the British Press From 1622 to the Present Day, London, 1952, p. 130, 153, 166).

고속 윤전기와 철도 배달시스템을 갖춘 영국 데일리 메일의 역사에서 흥미로운 것은, 기술 발전을 배경으로 저널리즘의 내용과 역할이 변화한 점이다. 당시 런던, 맨체스터 등 (지역) 신문의 독자층의 중심은 상류 시민계급과 지식인이었다. 소수 지역 독자층을 대상으로

타임즈(The Times), 맨체스터 가디언,

데일리 텔레그래프(The Daily Telegraph) 등 당시 영국 지역신문은 특정 사건에 대한 의견 및 견해를 담아내고 있었다.

다시 말해 윤전기와 철도라는 기술발전에 힘입어 저널리즘은 육하원칙에 따라 사건의 사실 전달에 충실한 보도(report)라는 새로운 저널리즘 형식을 만들어 냈고, 보도 형식은 그 이후 유럽과 북미에서 언론의 공정성 개념의 탄생 배경이 된다.

분석 2: 생산 중심 1차 언론과 중개 중심 2차 언론

증기 윤전기와 기차가 신문 생산과 신문 유통의 혁신을 가져왔고 이를 통해 종이신문이 대중매체로 성장해 갔다면, 인터넷은 저널리즘의 또 다른 질적 변화를 가능케 하고 있다. “

뉴스의 미래 1: 문제는 공급과잉이다“에서 서술한 바와 같이 온라인 뉴스는 종이신문과는 다른 상품으로 신문시장과는 다른 시장을 만들어내고 있다. 종이신문이 다양한 기사가 하나로 엮인 묵음상품(bundling)이라면, 온라인 뉴스는 개별 뉴스가 독립된 객체로서 원자화(atomization)되어 월드와이드웹에서 다양한 중개자를 만나 새로운 문맥에서 소비된다.

언론사, 다시 말해 종이신문 생산 주체는 기사 생산부터 윤전기에 의한 신문 생산, 신문 유통, 최종 소비에 이르는 가치 사슬 구조 전체를 장악 또는 관리한다. 반면, 온라인 뉴스 생산 주체는 기사 생산에 대한 통제권을 여전히 가지나 기사 및 뉴스의 유통 및 소비에 대한 독점적 지배력을 상실할 수밖에 없다.

뉴스 플랫폼의 다변화

위 그림에서 온라인 뉴스 생산자는 ’1차 뉴스 플랫폼’으로 정의된다. 1차 뉴스 플랫폼이 생산하고 편집한 뉴스는 해당 뉴스 사이트를 방문한 이용자에 의해 소비된다. 나아가 생산된 뉴스는 ‘뉴스 판매-콘텐츠 신디케이션’과 검색 크롤러에 의해, 또는 이용자 추천 등 다양한 방식으로 복수의 뉴스 중개자(이를 ’2차 뉴스 플랫폼’이라 부를 수 있다)에게 모인다.

다양한 뉴스 생산자로부터 수집되거나 구입된 뉴스는 2차 뉴스 플랫폼에서 자동으로 또는 수동으로 편집되어 새로운 맥락에서 이용자를 만난다. 한편, 개별 이용자는 스스로 1차 뉴스 플랫폼에서 소비한 뉴스를 추천 등의 형식을 통해 중개 및 확산하는 역할을 맡기도 한다.

2차 뉴스 플랫폼의 네 가지 유형

2차 뉴스 플랫폼은 내부 가치 창출 구조 또는 편집 방식 및 편집 주체에 따라 크게 네 가지 유형으로 구별될 수 있다. 우선 첫 번째 유형에서는 구매된 개별 기사/뉴스가 구매자의 편집의도 및 편집기획에 따라 ‘주제별 뉴스’, ‘오늘의 이슈’, ‘이 시각 주요뉴스’, ‘댓글 많은 뉴스’ 등 새로운 맥락에서 제공된다.

다음 뉴스 및

네이버 뉴스가 이 유형에 속한다.

두 번째 유형은 (반)자동으로 수집된 뉴스가 순위 알고리즘 등 다양한 편집 원리에 따라 이용자에게 제공되고, 이용자는 해당 뉴스를 소비하기 위해 생산자인 1차 뉴스 플랫폼으로 이동하게 되는 뉴스 중개서비스다. 특정 뉴스 소재 및 뉴스 이슈에 대해 어떤 언론사의 해당 뉴스가 어떤 순서에 따라 노출되는지는 기계 알고리즘에 따라 또는 자체 편집 기준에 따라 결정된다. 이러한 유형에 속하는 중개 뉴스서비스는 ‘

구글 뉴스‘, 구글 검색, 네이버 (뉴스) 검색 및 다음 (뉴스) 검색 등이다.

세 번째 유형은 네이버 뉴스캐스트 및 뉴스스탠드로서 편집 기능이 1차 뉴스플랫폼에 부여되는 경우로서 세계 어느 나라에서도 유사한 예를 찾을 수 없다.

이들 뉴스 중개서비스는 서로 다른 편집 방법론 또는 뉴스 재가공 과정(news-rebundling process)을 가지고 있다. 이용자 입장에서 볼 때, 바로 이 편집 방법론이 뉴스 중개서비스의 주요 가치이며 매력인 것이다. 윤전기 및 기차와 유사하게 월드와이드웹은 이렇게 저널리즘에 대한 정의 및 편집 개념에 새로운 지평선을 제공하고 있다.

따라서 뉴스 중개서비스를 제공하는 네이버와 다음을 저널리즘의 주요 주체로서 인식해야 한다. 네이버와 다음의 편집권을 존중하는 한편, 다른 한편으로는 네이버와 다음이 어떻게 저널리즘이 가져야 할 사회적 책임을 다할 수 있을 것인지를 보다 치열하게 논의해야 한다.

저널리즘 몰락의 시작

스타 기자 출신으로 현재는 교수로 활동 중인 제네바 오버홀저(Geneva Overholser 2005)는 “우리가 알고 있던 저널리즘은 끝났다”는 표현으로 저널리즘의 위기를 압축적으로 표현한다. 또한, 뉴욕타임즈를 중심으로 미디어 전문기자로 활동하고 있는 데이비드 카(David Carr 2007)는 “역사가는 미국 역사에서 아마도 지금을 저널리즘이 사라지는 시기로 기록할 수 있을지를 검토할 것이다”며 쇠퇴의 길로 접어든 저널리즘에 대한 진혼곡을 애처롭게 부르고 있다.

제네바 오버홀저(2012), 데이비드 카(2013)

출처:

UCR,

위키커먼스

이들이 말하는 ‘저널리즘 위기’의 실체는 무엇일까? 이윤율이 끝도 없이 추락하고 있는 언론사의 수익성 악화를 말하는 것일까? 한국일보 사태와 같이 사주가 편집권을 당당하게 그리고 폭력적으로 침해하는 경우를 위기라 불러야 할까? 이집트, 이란, 베트남, 러시아 등에서 기자 또는 블로거가 정부 비판 목소리만으로 어두운 감옥으로 끌려가는 억압된 상황을 이야기하는 것일까?

저널리즘의 역사가 길어질수록, 객관적이고 불편부당하며 그리고 공정한 보도를 추구하는 이른바 ‘독립 언론’이 꾸준히 증가하고 있다. 다른 한편으로는 국제투명성기구(Transparency International)가 정기적으로 발표하는 ‘

부패지수‘에서 언론은 최근 가장 큰 신뢰도 하락 폭을 기록하고 있다. 독립 언론이 빛바랜 슬로건이 된 지 오래다. 한국은 교육계보다 언론계가 더 부패한 것으로 평가받고 있다(39쪽).

이런 사실들에서 저널리즘의 위기를 추론할 수 있을까? 그러나 지독한 열병처럼 전 세계 언론에 빠르게 번지고 있는 저널리즘 위기는 비민주적 정치 및 사회 구조에서 발생하는 일시적 현상이 아니다. 출구를 찾기 어려운 경제 위기에도 살아남는 기업이 있다지만, 언론 산업에 들이닥친 한파는 ‘종이신문’을 버릴 때에만 물러나는 도도하고 오만스러운 선전포고와 같다.

저널리즘 1차 위기: 디지털 전환 실패

여전히 종이신문의 전통 아래 놓여 있는 저널리즘은 세 가지 영역에서 압력을 받고 있다.

첫 번째 압력은 젊은 독자 대다수가 인터넷으로 이동했다는 사실이다. 신문 읽기를 권장하려는 절망에 가까운 시도들이 끊임없이 이어지고 있지만, 그 결과는 참혹하다. 인터넷으로 떠난 독자는 돌아오지 않았고, 종이신문의 매력은 교과서에서나 배울 수 있는 새로운 세대가 태어나 성장하고 있다.

두 번째 압력은 독자와 함께 광고주도 종이신문에 등을 돌리고 있다는 점이다. 잠시 흥미로운 질문 하나를 던져보자. 어떤 근거에 기초해서 언론사 경영진은 ‘인터넷 신문(internet newspaper)’이라는 유별난 공간에 값비싼 종이 위에 인쇄된 기사를 처음부터 무료로 공급했을까?

기사의 무료 공급은 경제적 합리성을 쉽게 찾을 수 없는 행동이었다. 어쩌면 그들은 2000년대 초반의 닷컴 버블이라는 신기루 현상에 취해 헛된 꿈을 꾸었을지 모른다. 아마도 언론사 경영진은 무료 기사를 미끼로 더 많은 독자들을 모을 수 있을 것으로 생각했을 것이다. 독자가 있는 곳에 광고주도 함께한다. 독자 수 또는 클릭 수로 협소하게 이해된 방문자 수는 언론사가 광고주에게 과시할 수 있는 매체 영향력으로 동시에 광고 효과로 간주되었기 때문이다.

그러나 언론사 경영진은 여기서 결정적인 판단 착오를 한 것이다. 인터넷은 종이신문 시장과는 비교할 수 없는 ‘거대한 경쟁 공간’이다. 전 세계 언론(1차 뉴스 플랫폼)이 몇 번의 마우스 클릭으로 도착할 수 있는 땅이다. 뉴스 선별 및 중개를 담당하는 다양한 유형의 2차 뉴스플랫폼이 만들어졌고, 인기를 얻었으며 이용자에게 버림을 받았고, 그리고 계속해서 생겨나고 있다.

종이매체와는 달리 인터넷 기반 광고기술의 진화는 광고주에게 광고 효율성을 빠른 속도로 끌어올리고 있다. 그 때문에 언론사는 참담한 패배자의 심정으로 자신의 품을 떠난 자식들을 바라볼 뿐이다. 최근 뉴욕타임즈, 가디언 등이 광고주를 설득하기 위해 광고기술 개발에 막대한 재정투자를 하는 것은 이와 같은 상황을 타개하기 위한 전략으로 해석할 수 있다.

한편 한국 언론사와 달리 영미 및 유럽 언론사의 경우 광고매출 하락은 더욱 심각하다. 이른바 구인, 부고, 중고차, 부동산, 데이팅 등

안내광고(Classified advertising)시장의 변화가 영미 및 유럽 언론사를 처참한 상황으로 몰아가고 있기 때문이다. 2000년 미국 종이신문의 안내광고 총매출은 약 200억 달러에 이르렀다. 그런데 200억 달러의 종이신문 안내광고 시장은 2012년 약 45억 달러로 크게 축소되었다(Newspaper Association of America 2012, 2013). 여기서 2000년 당시 안내광고 시장 매출이 미국 종이신문 전체 매출의 약 40퍼센트를 차지하고 있었다는 사실을 주지할 필요가 있다. 개닛(Gannett)과 뉴육타임즈의 현재 주식 가치가 당시와 비교하면 1/10 수준으로 떨어진 것은 지극히 자연스러운 결과다.

저널리즘이 받고 있는 세 번째 압력은 2차 뉴스플랫폼의 활성화에 따른 개별 언론사의 의제 설정 능력의 급격한 상실에 기인한다. 네이버, 다음 등 포털 뉴스 서비스에 대한 대중적 인기는 꺼질 줄 모른다. 다른 한편으로 페이스북, 트위터 등 SNS를 통한 뉴스 중개 경향도 조금씩 그러나 결코 무시할 수 없는 수준으로 강화되고 있다.

온라인 뉴스 시장에서 2차 뉴스플랫폼은 결코 기형아가 아니다. 기사의 원자화에 따른 피할 수 없는 결과이며 중개의 무한한 가능성은 월드와이드웹의 구조적 특징에서 기인한다. 나아가 인터넷에서 발생하고 있는 뉴스 유통 및 뉴스 소비 과정의 변화는 인터넷에서 지식이 구성되는 과정과 전달되는 과정이 변한 것과 관련 있다. 백과사전 편집자가 지식을 수집하고 정리하는 것이 아니라, 네이버, 다음, 구글 등 검색서비스가 우리가 사는 세계를 거대한 목록(index)에 담아내고 있다. 검색서비스에 의한 지식의 목록화는 지식 구성에 있어 결정적 변화를 함께 가져온다.

근대화 및 산업화 시기에 정보와 사실은 전문가로 구성된 기관(institution)에 의해 검증되는 과정을 거쳐 옳고 그름이 가려졌다. 정보 및 사실이 가지는 의미가 탐구된다. 그리고 그 의미가 지식, 진실, 규범, 원칙, 공리 등으로 인정받는 과정과 그 결과물을 ‘

카논(canon)‘이라고 불린다. 종이신문을 생산하는 언론사는 기자와 편집인으로 구성된 하나의 ‘기관’이며, 정기적으로 생산되는 종이신문 그 자체는 하나의 ‘카논’이라 칭할 수 있다.

사실과 정보가 전문가에 의해 정제되고 선별되는 과정이 ‘카논’을 의미한다면, 이와 반대로 검색서비스는 사실과 정보가 엄청나게 큰 목록으로 표현되는 ‘다양한 목소리의 합창’과 같다. 검색 알고리즘은 특정 질문에 대해 하나의 의무적인 답변이나 웹사이트를 제시하지 않는다. 특정 질문에 서로 경쟁하는 복수의 결과 값이 제시되고, 이용자 개인은 결과 값 중 무엇이 중요하고 무엇이 중요하지 않은지를 함께 결정한다.

인터넷에서 하나의 사실이 진실성을 얻게 되는 과정은, 외부 기관이 아닌 복수의 동료 전문가에게 평가받는 방식인

동료평가(Peer Review)의 확장된 형태다. 동료평가처럼 여전히 전문가의 역할이 중요하지만, 인터넷에서 하나의 진술, 정보 및 뉴스는 서로 다른 판단력에 근거한 다양한 평가를 거쳐 사실과 진실로 받아들여진다. 무한에 가까운 복수의 행위에 기초한 지식 형성과정은, 일찍이

한나 아렌트(Hannah Arendt)가 이야기한 것처럼, “다양한 관점을 가진 복수의 사람들에 의해 조명 받는 과정에서 그 자체의 정체성을 잃어버리지 않는” 과정과 유사하다.

그 때문에 검색서비스와 2차 뉴스플랫폼은 인터넷 시대에 사실 및 뉴스가 지식 및 진실과 더욱 가까워지도록 돕는 중요한 도구다. 그리고 검색서비스와 2차 뉴스플랫폼이라는 인터넷의 지식 도구는 다양한 비판과 혁신의 영향을 받으며 새롭게 태어나고 진화하고 있다. 개별 목소리(웹 페이지) 및 개별 뉴스의 집합체 및 합창은 인터넷에서 목록(index) 형식으로 제공되며, 이러한 인터넷 지식의 질서는 언제나 임시적인 상태라는 특징을 가진다. 특정 사실에 대한 새로운 목소리 및 새로운 뉴스가 이용자의 선택을 받기 위해 목록에 등장한다. 이 목록은 특정 질문에 대한 진실을 규정하지 않고 다만 이용자에게 방향성을 제시할 뿐이다.

결국, 무엇이 유효한지를 판단하는 것과 목록의 개별 결과를 이해하는 것은 이용자 자신의 몫이다. 나아가 인터넷을 통한 이러한 다양한 목소리의 합창과 다원주의는 지식의 민주화를 일정 수준 가능케 하고 있다. 지식의 민주화만큼 기관, 특히 개별 언론사의 지식 결정력 및 의제 설정 능력은 줄어들 수밖에 없다. 다시 말해 언론사의 의제 설정 능력 상실은 일시적 현상이 아니라 인터넷에 의한 구조적 특징이라 말할 수 있다.

저널리즘 2차 위기: 기자와 정보원의 공생관계

나쁜 뉴스 (뉴프레스, 2010)

노벨 경제학상 수상자이며 쉬프린의 남편인

조지프 스티글리츠(Joseph E. Stiglitz)는 이 책에서 당시 비판적 언론 하나만 있었어도 투기 거품을 일으켰던 집단적 광기를 막을 수 있었다며 안타까움을 감추지 못하고 있다. 스티글리츠에 따르면 세계 금융위기 이전에 비판적 언론이 단 하나만이라도 존재했다면, 그 비판적 언론에 의한 견제와 균형(checks and balances) 이뤄졌다면, 현실과 연관성을 상실한 (금융) 시장이 건전성을 회복할 수 있었다며 아쉬움을 표현하고 있다(Stiglitz 2011, 24-26).

또한 같은 책에서

딘 스타크맨(Dean Starkman)은 2000년 초반부터 2007년 중순까지 미국의 9개 경제지의 기사내용을 분석했다. 스타크맨에 따르면 9개 언론사의 기사 중 총 730개의 기사가 경제위기에 대한 경고를 담고 있었다. 그러나 월스트리트저널(WSJ)이 같은 기간 동안 생산한 기사의 수가 약 220,000개에 이른다는 점을 고려한다면 730개는 턱없이 부족하다. 스타크맨의 표현을 빌리자면, “홍보(PR)자료에 기초한 기사(“좋은 뉴스 Good News”)의 홍수에 비교한다면 730개의 비판 기사(“나쁜 뉴스 Bad News”)의 양은 … 마치 나이아가라 폭포에 흐르는 한 개의 코르크 마개와 같다”(Starkman 2011, 43).

그 때문에 견제와 균형의 역할을 담당할 비판언론의 존재는 스티클리츠에게는 단지 희망 사항일 수밖에 없다. “기자라고 사회 다른 편에 속해 있는 것이 아니다. … 위기 이전에는 기자들은 스스로 투자 거품 속으로 들어갔고, 거품이 터진 이후에는 깊은 절망으로 빠져들었다”(Stiglitz 2011, 24).

여기서 스티글리치는, 기자와 정보원 또는 기자와 홍보(PR)담당의 공생관계를 현대 저널리즘의 가장 큰 위협으로 보고 있다. 그에 따르면 현재 미국 언론사의 편집국은 이른바

‘카더라’식 보도(he said, she said reporting)에 빠져있다. 또한, 기자 및 편집국의 분석이 빠진 상태로 다양한 입장을 소개하는 것을 불편부당하고 공정한 보도라고 생각하는 것도 ’카더라’식 보도의 연장선에 놓여 있다. “색맹인 기자가 하늘의 색채가 파랗다고 믿는 사람에게 ‘하늘은 오렌지색이야’라고 주장하는 다른 목소리를 전달하면서 기자 스스로 중립적이고 공평하다고 생각하는 것”은 저널리즘 스스로 신뢰도를 붕괴시키는 행위다(Stiglitz 2011, 30).

더구나 인터넷이 보편화하면서 저널리즘의 신뢰도를 붕괴시키는 새로운 위험요소가 등장했다. 비판 기능과 분석 능력이 축소된 저널리즘의 틈 사이를 돈과 전문능력으로 무장한 홍보 전문가가 비집고 들어서고 있다. 특히 블로그, SNS 등 소셜 미디어 홍보 및 마케팅이 확산하면서 정부, 기업, 그리고 시민단체 등은 온라인 홍보에 적지 않은 규모의 투자를 진행해 왔다. 정부 및 기업의 목소리가 언론의 기고문 형식으로 공중에게 전달되면서 언론사에는 작은 규모지만 새로운 수익이 발생하고 있다.

다른 한편으로 이러한 기고문은 저널리즘의 신뢰도 하락에 기여하고 있다. 더욱이 클릭 몇 번만으로 보도자료가 저널리즘으로 둔갑하는 일들이 일상화되고 있다. 장기적 관점에서 볼 때, 정부, 기업 및 시민단체는 온라인을 통해 공중과 만나는 기회가 확대하고 있어 높은 비용이 드는 광고, 기고문, 보도자료보다는 공중과 직접적인 소통을 확대하고 있다.

인터넷은 언론사 사이의 경쟁을 확대해 ‘뉴스의 공급과잉’을 낳았을 뿐 아니라, 과거에는 언론사의 중재를 반드시 필요로 했던 정부, 기업, 시민단체가 홍보 콘텐츠의 대량 생산을 통해 언론과 직접 경쟁할 수 있는 환경이 조성된 것이다. 경쟁 과잉으로 인한 언론사의 수익성 악화는 저널리즘에 대한 투자를 축소하고, 언론사의 비용 절감은 사전조사 생략, 하루 기사 생산량 증가 압력 등 저널리즘을 악화시킨다. 질적 저하를 겪고 있는 저널리즘은 높은 투자를 통해 빠르게 성장하는 홍보전문가와 경쟁하는 상황에 부닥치고 있다. 저널리즘 몰락의 소용돌이가 바야흐로 시작된 것이다.

물론 ‘카더라’식 보도가 장마철 한강물처럼 넘쳐나도, 눈부시게 아름답고 때론 눈시울이 뜨거워지게 하며 때론 마음을 일으켜 세워 몸을 광장으로 이끄는 언론 보도가 존재한다. 이러한 값진 보도와 기사가 점차 열악해지는 경제 환경 및 편집국 환경에도 불구하고 끊이지 않고 이어지고 있다. 그러나 저널리즘이 처한 이러한 역설은 연구자들이 간간이 제기해온 언론 신뢰도가 빠르게 하락하고 있다는 문제 제기가 사회적 반향으로 연결되지 못하는 이유이기도 하다(Franklin 2008, Project for Excellence in Journalism).

저널리즘의 위기는 감탄이 절로 나오는 매력적인 문장이 기사에서 사라지기 때문이 아니다. 저널리즘의 위기는 가혹한 해고 또는 편집국 폐쇄에도 흔들리지 않는 멋진 기자들이 우리 곁에 없기 때문이 아니다. 저널리즘의 위기는 정치적 경향을 떠나 날카로운 비판의 목소리를 찾을 수 없기 때문이 아니다.

저널리즘의 위기는 기획기사로 둔갑한 홍보 기사가 넘쳐날 때다. 저널리즘의 위기는 홍보처의 보도자료를 받아 적는 기자가 한두 명씩 늘어날 때다. 저널리즘의 위기는 기자 한 명이 하루에 3개 많게는 4개의 기사를 작성해야 하는 노동 강도를 피할 수 없을 때다. 저널리즘의 위기는 연예인 사진 한장 한장이 개별 기사가 되어 네이버 및 다음에 노출될 때다. 저널리즘의 위기는 포털의 인기 검색어를 따라잡기 위해 기자의 노동현장이 이른바

‘우라까이’(기사 베끼기)지옥으로 전락한 때다.

전 세계적으로 특히 한국사회에서 저널리즘은 멸종 위기 종이다. 아직 죽지 않고 살아남은 저널리즘을 가리키며 ‘저널리즘의 아름다운 복권’을 주장하는 것은, 신음하며 절망하며 눈물을 삼키며 하루하루 거친 노동을 견디고 있는 절대다수의 기자를 보지 못하는 행복한 낭만일 수 있다. 베르톨트 브레히트가 이야기하는

‘서정시를 쓰기 힘든 시대’를 저널리즘은 통과하고 있기 때문이다.

분석 3: 언론 공정성의 과잉

다른 한편 20세기 북미 및 유럽에서 형성된 일련의 저널리즘 규범에 절대적 영향을 미친 이론은

막스 베버의 가치중립(Wertfreiheit, value-freedom) 및 객관성 요구다. 가치중립이라는 표현은, 막스 베버가 1904년 발표한 ‘사회과학 및 사회정책의 객관성(‘Objectivity’ in Social Science and Social Policy)’이라는 논문에 처음으로 등장한 개념이다. 베버의 가치중립 요구는 언론의 공정성, 중립성, 객관성, 불편부당성 등 다양한 저널리즘 규범으로 이어졌다.

베버(1864~1920) vs. 아도르노(1903~1969)

그러나 베버의 이론은

아도르노를 통해 거센 비판은 만나게 된다. 지난 1961년부터 1969년까지 지속한

실증주의 논쟁에서 아도르노는, 비정치적인 자세는 권력에 굴복하는 것이라 주장한다. 나아가 가치중립은 지배적인 가치체계에 복종하는 행위이며 비판의 중단을 의미한다(Adorno et al. 1969, 71-75). 한편 아도르노에게 있어 특정 가치를 강조하는 가치지향(value-orientation)과 가치중립은 동전의 양면이다. 왜냐하면, 가치중립 또한 특정 가치에 근거하고 있기 때문이다.

가치(value)라는 단어는 두 개의 구별되는 뜻이 있다. 첫 번째는 다양한 재화에 대한 교환척도 및 비교척도로서 가치①

[1]다. 여기서 재화의 가치①는 생산비용 또는 기대효용을 통해서 결정되며 가격을 통해 표현된다. 두 번째 가치②는 이상(ideal)의 다른 표현이다. 가치②는 개인, 문화 또는 사회와 관련된 특별한 의미 또는 규범과 관련된 의미를 통해 만들어진다. 첫 번째 가치①가 경제 가치① 또는 교환 가치① 등에 사용된다면, 두 번째 가치② 개념은 가치 판단(value judgement), 정서적 가치(sentimental value) 등으로 쓰인다.

아도르노로 잠시 돌아가 보자. 아도르노에 따르면 베버의 가치②중립 개념은 1900년도를 전후하여 맑스의 가치 이론에 대항하는 반론으로 탄생했다. 베버의 가치② 개념은 재화의 생산과 관련된 사회적 관계와 거리는 둔다. 그럼에도 불구하고 베버에게 있어 가치②는 사회적인 비교 척도이며 교환 척도이다. 이를 통해 (사회적 및 정치적) 입장, 행동, 행위자 등에 대한 가치② 평가가 가능하다. 문제는 이러한 가치② 평가에는 다양한 가치①②의 사회적 생산 및 배분에 있어 어떠한 가치② 척도를 이용할 것인가에 대한 질문이 빠져있다.

또한 19세기를 경과하면서 경제학에서 교환 가능한 재화의 비교 수단으로서 가치① 개념이 자리를 잡았다면, 동시에 가치②철학(

axiology,

value theory)이 발전하였다. 가치②철학은, 영원한 가치②를 추구하며 그 판단의 척도를 순수한 감정으로 부터 창조하려고 시도한다. 한편

가치②철학의 발전은 가치①에 대한 사회적 관심을 어느 정도 상쇄하는 효과를 가져왔다.

jeffschuler, “uncle sam wants your privacy” (CC BY)

스노든의 행위는 국가기밀을 폭로하는 불법행위이며, 그린왈드는 보도 과정에서 스노든을 (개인적으로) 돕는 정치행위를 통해 기자의 규범 또는 저널리즘의 규범을 존중하지 않았다는 것이 미국 주류언론의 비판이다. 또한 그린왈드와 관련된 저널리즘 정체성 논쟁에서 미국 주류언론은 민주주의를 위해서 ‘독립 언론’의 가치②가 중요하며 때문에 언론에 대한 국가와 사회의 지원이 절실함을 강조한다. 이를 통해 저널리즘 위기와 관련된 저널리즘의 가치①에 대한 사회적 관심, 다시 말해 저널리즘의 사회적 생산과정에서 생산과 배분의 문제에 대한 관심은 저널리즘의 가치②논쟁으로 둔갑한다.

현재 네이버 및 포털의 뉴스서비스의 가치①논쟁 또한 위의 흐름들과 유사성을 갖고 있다. 개별 언론사가 온라인에서 겪고 있는 경제적 어려움 등 저널리즘 가치①의 문제가 포털 뉴스서비스에 의한 공정성 훼손 주장, 공정한 여론 형성을 위한 포털 뉴스서비스 중단 요구 등 저널리즘의 가치②의 문제로 둔갑되고 있기 때문이다.

이렇게 가치②는 언제나 가치①와 관계를 가지고 있다면, 여론이 활력있게 생겨나고 흐르는 민주주의, 언론의 공정성 등 저널리즘이 추구하는 가치②는 경제적 교환관계에 그 기초를 두고 있다. 한편으론 저널리즘의 가치②를 주장하지만 다른 한편으로는 보조금 등 국가(=국민)의 경제적 지원을 요청하거나 네이버에게 과거 뉴스캐스트가 선사했던 트래픽 축복을 요청하고 있다면, 저널리즘을 재화로 인식하고 저널리즘의 생산과 연관된 가치①를 솔직하게 논의하는 것이 필요하다.

저널리즘이 위기를 넘어 몰락으로 이이지고 있는 이 때, 저널리즘의 가치①를 어떻게 지속시킬 수 있을 것인가에 대한 해법이 절실하다. 인터넷 뉴스시장에서는 저널리즘의 생산비용-공급-과 기대효용-소비- 사이에 가격이 형성되지 않고 있다. 저널리즘이 재화로서 기능하기 위해서 그리고 이를 통해 시장에서 지속가능성을 회복하기 위해서는 다양한 가격형성 방안에 대한 연구가 시급하다.

저널리즘의 시장 가치①를 회복시키는 시점이 늦어지면 늦어질 수록, 저널리즘의 가치② 주장은 더욱 더 현실성을 상실하며 정치적 해결을 모색할 가능성이 크기 때문이다. 저널리즘이 현재 겪고 있는 암울한 질곡은 가치②에 관한 사회적 합의 및 학술적 연구가 부족했기 때문이 아니다. 저널리즘에게 시급한 것은 재화로서의 가치①를 시장논리를 존중하는 가운데 시급하게 회복하는 것이다.

네이버 및 다음의 뉴스서비스가 사라진다면 한국 저널리즘이 겪고 있는 위기를 극복할 수 있다고 믿는 언론사 경영진, 관료, 정치인이 존재할 수 있다. 이는 마치 자동차가 대중화되기 시작한 시점에 멋진 말과 빠른 말로 마차가 대중교통수단으로서 자동차를 이길 수 있다는 마음과 같다.

“뉴스는 와인처럼 숙성시켜야 가치가 증가한다.” (모벌리 벨)

1785년 창간한 영국 일간지 ‘더 타임즈(The Times)’는 그동안 소유주가 여러 차례 바뀔 만큼 경제적으로도 거친 굴곡의 역사를 겪어왔다. 현재는 루퍼트 머독이 지배하고 있는 뉴스코퍼레이션이 ‘더 타임즈’의 세 번째 소유주다. ‘더 타임즈’가 겪은 첫 번째 (경제적) 위기는 1890년대다. 저가 신문 출현 등으로 신문시장 경쟁 압력이 높아지면서 신문 판매 가격이 하락했다. 한편 최초로 해외에 특파원까지 파견했던 ‘더 타임즈’는 높은 원고료, 윤전기 고도화 및 생산설비 투자 등 고비용 구조로 경영난을 겪게 된다.

모벌리 벨

(1847~1911)

이 때 ‘더 타임즈’ 창업가문이자 첫 번째 소유주 가문인 ‘월터 가문’은 경영 능력이 탁월한

모벌리 벨(Moberly Bell)을 편집장으로 임명한다. 그는 신문사 최초로 이른바 ‘끼어팔기’ 마케팅을 도입한 인물이다. 모벌리 벨은 ‘브리태니커 백과사전’과 ‘더 타임즈’를 묶음 상품으로 시장에 내놓았다. 이를 시작으로 높은 신뢰도를 자랑하는 ‘더 타임즈’는 자사 브랜드를 타상품에 빌려주고, 이를 신문을 통해 광고하며, 상품판매까지 진행한다.

이렇게 ‘

직접 마케팅(direct marketing)’이 역사에 처음으로 모습을 드러냈다. 모벌리 벨의 경영수완을 통해 수익률을 높인 ‘더 타임즈’는 19세기 후반의 재정위기를 극복하고 1966년 ‘

톰슨 미디어‘에 매각될 때까지 ‘고급 저널리즘’의 아이콘으로 성장해갔다.

1890년부터 1911년까지 무려 12년 동안 ‘더 타임즈’의 편집장을 역임했던 모벌리 벨은 경영 능력만 출중했던 것이 아니었다. 그는 “뉴스는 와인처럼 숙성시켜야 가치가 증가한다 (News, like wine, improves by keeping)”라는 표현을 통해 속보보다 정밀한 사실확인에 기초한 정확한 보도의 중요성을 강조한다(Hansen 2012). 그는 저널리즘의 브랜드 가치가 지켜져야 이에 기초한 부가 비즈니스도 가능하다는 매우 중요한 원칙을 세웠다. 이 때문에 모벌리 벨은 뛰어난 경영능력 못지않게 동시에 ‘보도의 정확성’이라는 저널리즘의 가치를 풍부화시킨 인물로 평가받는다.

디지털 시대, 늘어난 뉴스의 유통기한

네이버 및 다음에는 ‘실시간 급상승 검색어’ 또는 ‘실시간 이슈’를 불나방처럼 따르는 뉴스가 넘쳐난다. 심지어 제목만 있는 속보 뉴스가 등장한 지 오래다. 숨 가쁘게 진행되는 디지털 뉴스의 속도 경쟁에서 ‘클릭 수’로 표현되는 뉴스 방문자를 높이려는 언론사의 열망 때문이다. 그렇다면 뉴스경쟁 강화와 24시간 뉴스 소비를 특징으로 하는 디지털 뉴스 시장에서 던져야 하는 중요한 질문이 있다.

뉴스 유통기간은 짧아진 것인가?

결론부터 말하면 ‘아니다’. 대답을 개별 뉴스에서 찾지 않고 전체 디지털 뉴스시장의 특징에서 찾는다면, 뉴스 유통기간은 오히려 더욱 길어졌다.

첫 번째 부정의 실마리는 크리스 앤더슨을 통해 유명해진

롱테일 이론에서 찾을 수 있다. 롱테일 이론은, 80:20의 분포에서 소수에 의해 분할되는 80이라는 쏠림현상을 강조하는 것이 아니라, 매우 작은 빈도수의 길고 긴 결합인 20이 디지털 시대에 중요하다는 주장이다. 인터넷에 존재하는 모든 객체에 URL, IP주소 등 주소값을 부여하고 서로를 연결하는 월드와이드웹은, 앞에서 언급한 20에 해당하는 긴 꼬리에 분포된 책, 음악, 뉴스, 블로그 등에 다양한 발견의 가능성을 제공하기 때문이다.

그러나 1997년 출판되어 베스트셀러가 된 ‘

희박한 공기 속으로(Into Thin Air)’는 ‘친구의 자일을 끊어라(Touching the Void)’를 세상의 빛으로 다시 끌어냈다. 에베레스트 산을 등반하는 과정에서 일어난 조난사고를 다룬 ‘희박한 공기 속으로’가 인기를 얻자, ‘친구의 자일을 끊어라’는 아마존(amazon) 등 온라인 서점의 추천 알고리즘을 통해 다시 이용자의 관심영역으로 들어왔기 때문이다.

‘희박한 공기 속으로’(좌) 때문에 뒤늦게 빛을 본 ‘친구의 자일을 끊어라’(우)

각각 영화로 제작될 만큼 큰 인기를 끈 베스트셀러가 됐다

두 번째 실마리는 1995년부터 영국 ‘가디언’의 편집장으로서 저널리즘 혁신을 이끌고 있는 앨런 러스브러저(Alan Rusbridger)의 뉴스에 대한 ‘관심 지속 시간(attention span)’에 대한 주장에서 찾을 수 있다. 그는

다음과 같이 말함으로써 트위터를 넘어 월드와이드웹 이용자의 관심과 이해가 과거의 뉴스를 새롭게 발굴하고 현재의 문맥으로 끌고 나오는 매개체가 됨을 강조한다.

“트위터 이용자는 전문기자들의 열차가 떠난 한참 후에도 특정 이슈에 대한 정보를 탐색하고 수집한다.(They(Twitter users) will be ferreting out and aggregating information on the issues that concern them long after the caravan of professional journalists has moved on.)” (Rusbridger 2010)

이용자는 자신의 눈앞에 벌어지고 있는 일을 페이스북, 트위터 등을 통해 관계망에 전파시킴을 통해 현재를 기록하는 주체 중 하나로 기능할 뿐 아니라, 이용자는 수북이 쌓여 있는 과거의 뉴스 및 정보를 현재화한다.

종이신문, 방송 뉴스 등 전통적인 뉴스 소비 방식은, 뉴스 생산자가 제공하는 뉴스를 뉴스 생산자가 결정한 특정 시간에 소비자가 소비하는 형식이다. 도서관 등 과거 문헌을 보관하는 특수 저장시스템을 제외한다면 과거 뉴스는 다시 소비되지 않는다. 그러나 디지털 뉴스에서는 아날로그 뉴스와 달리 뉴스 소비 선택권이 이용자에게 넘겨졌다. 페이스북, 트위터 등을 통해 현재 및 과거의 뉴스가 흘러다니고, 반복적으로 추천되는 뉴스는 개별 이용자의 관심을 끈다. 특정 주제 및 소재와 관련된 개별 뉴스 모두가 고유주소(URL)를 가지며 관계망에 연결된 무수한 이용자에 의해 계속해서 추천되고 새롭게 가공되고 새롭게 해석된다.

그러나 이렇게 뉴스의 유통기한이 늘어나고 새로운 해석의 가능성이 열리는 것이 마냥 긍정적인 것은 아니다.

뉴스 소비 방식의 변화와 편향성

파하드 만주

(1978~현재)

만주는 이렇게 지적한다.

“역설적이게도 새 기술은 사람들을 자유롭게 연결해주는 동시에 세상에 대한 시야를 좁히고 마음이 맞는 사람들만이 똘똘 뭉치게 만들었다”.

또한, 동일한 믿음을 가지고 있는 집단이 형성되고, 집단 구성원은 서로의 믿음을 진실이라고 강조하며, 타 집단의 믿음을 거짓이라 주장하는 등 사회적 대립과 갈등이 점점 깊어지고 있다. 그래서 만주는 위키피디아,

기트허브(GitHub) 등 인터넷 집단지성을 신뢰하지 않는다. 더욱이 월드와이드웹에 연결된 이용자 집단은 선택적 지각에 따라 자기반성 능력이 제한된 상태다. 그에게 비친 디지털 시대는 객관성과 진실이 무너지고, 특정 믿음에 기초한 선택과 그에 따른 갈등만이 남아있는 피폐한 사회다. 따라서 만주에게 남은 것은 ‘현명하게 선택하자’는 막연하고 공허한 충고뿐이다.

또한, 프랑스 사회심리학자

귀스타브 르 봉(Gustave Le Bon)은 1895년 발간된 ‘군중심리(원제: Psychologie des foules)’에서 개개인이 모여 집단을 이루게 되면 개인과 집단은 마치 최면에 걸린 듯 조종자의 암시에 따라 행동한다고 주장한다. 한편 호르크하이머와 아도르노는 1944년 ‘계몽의 변증법(Dialektik der Aufklärung)’을 통해 영화, 라디오 등 자본가의 이해를 담은 문화산업은 은유와 암시를 통해 대중을 조작한다고 지적한다. 파하드 만주의 비판 또는 적대적 매체 지각 이론은 대중의 쏠림현상을 해석하는 도구를 제시할 뿐이다. 더욱이 이러한 현상은 디지털 시대에서 정보소비 및 뉴스 소비에서만 발견되는 특징으로 말할 수 없다.

문제는 서로 다른 크고 작은 ‘부분’ 공론장이 형성되고 갈등하며 각자의 믿음에 빠지는 결과에만 있지 않다. 그 보다 중요한 것은 월드와이드웹, 스마트 기기 등 변화된 네트워크 환경에서 정보 및 지식이 형성되고, 확산하고, 재가공되는 구체적인 메커니즘에 관한 이해이다. 한 사회의 지식 및 여론 형성의 제약을 극복하고 합의를 이끌어 내는 것은 그다음 수순이기 때문이다.

뉴스 생산자와 뉴스 소비자 사이의 중개가 이뤄지는 2차 뉴스플랫폼에서 동일한 사건을 다루는 복수의 뉴스가 공정하게 경쟁하는 환경은 어떻게 만들 것인가. 이용자가 ‘실시간 급상승 검색어’에만 빠지는 것이 아니라 ‘감히 현명하고자하는 용기(Sapere Aude)’

[4]를 낼 수 있는 디지털 정보 및 디지털 뉴스 환경을 어떻게 만들 수 있는가. 이를 위해서는 뉴스 생산자, 뉴스 중개자, 뉴스 소비자에 대한 정의가 필요하며, 이들 사이에 공정한 시장규칙을 만들어나가는 디지털 뉴스시장에 대한 새로운 설계가 필요하다.

분석 4: 투명성과 구글뉴스 순위 알고리즘

문제는 뉴스를 중개하는 2차 뉴스플랫폼의 뉴스 편집에 대한 연구가 지금까지 사실상 전무하다는 점이다. 단일 사안을 다양한 시각에서 해석하고, 단일 사건에 대한 사실의 파편을 서로 다르게 재구성하는 수많은 뉴스가 뉴스 소비자를 찾아 월드와이드웹이라는 단일한 공간에서 경쟁하고 있다. 다양한 언론사 및 블로거가 생산한 뉴스와 뉴스 소비를 중개하는 뉴스시장(news market)인 2차 뉴스플랫폼은 경쟁하는 뉴스를 목록(index) 형식으로 제공한다.

이때 중요한 것은 (뉴스) 목록(index)의 순서를 누가 어떠한 기준에 기초하여 결정할 것인가이다. 바로 이 ‘뉴스 목록 순서’는 시장의 공급과 수요를 조절하는 매커니즘이며 동시에 2차 뉴스플랫폼의 편집 방식이다. 그리고 앞선 글 ‘

포털 뉴스 논쟁 1: 포털은 저널리즘의 주체인가‘에서 살펴본 것처럼, 뉴스목록 순서는 2차 뉴스플랫폼을 네 가지 유형으로 구별하는 기준이다. 그렇다면 한국 디지털 뉴스시장의 가장 강력한 중개자인 네이버 뉴스 및 다음 뉴스의 편집장식 또는 시장중개원칙은 무엇일까.

네이버 및 다음 등 포털뉴스에서는 담당 뉴스팀이 직접 또는 (독립된) 외부 전문가 그룹과 협업을 통해 목록의 운영원칙을 결정한다. 네이버는 현재

총 5개의 뉴스편집 원칙을 공개하고 있고, 총선 및 대선 등 선거 직전에 강화된 뉴스 편집 원칙을 ‘

공지사항’을 통해 공개해 왔다. 다음은 ‘

미디어 다음 공지사항’을 통해 뉴스 서비스와 관련된 다양한 정보를 제공하고 있다.

그러나 네이버 및 다음이 차지하고 있는 한국 뉴스 시장에서 차지하고 있는 중개 역할을 고려할 때 이렇게 공개된 편집원칙의 한계는 명확하다. ‘다양한 정보를 신속하고 정확하게 전달하겠습니다’거나 ‘균형 잡힌 편집으로 정치적 중립을 지키겠습니다’ 등 뚜렷하지 않고, 막연한 편집원칙만이 알려졌기 때문이다. 이러한 뉴스 중개시장의 원칙을 가지고서는 어느 뉴스 생산자도 시장의 소비 신호를 효과적으로 수신할 수 없다.

사람의 편집을 타지 않는다고 알려진 네이버 ‘실시간 급상승 검색어’와 다음 ‘실시간 이슈’에 넘쳐나는 이른바 ‘우라까이’(기사 베끼기)에 대한 편집원칙은 무엇일까. 특정 소재에 뉴스를 배치하는 것은 뉴스 생산 시간대에 따른 결과일까 아니면 다른 원칙이 있는 것일까.

이와 대조적인 구글은 지난 2005년부터 두 번에 걸쳐 특허방식을 통해 구글뉴스 편집원칙(=시장 중개 신호)을 상세하게 공개하고 있다. 2003년 출원 및 2005년 공개된

1차 구글뉴스 순위 알고리즘, 그리고 2009년 출원 및 2012년 공개된

2차 구글뉴스 순위 알고리즘(

내려받기)을 살펴보면, 구글뉴스의 경우 뉴스 목록의 순서가 어떤 기준에 의해 정해지고 있는지 알 수 있으며, 뉴스목록 순서 변화의 가능성을 쉽게 가늠할 수 있다.

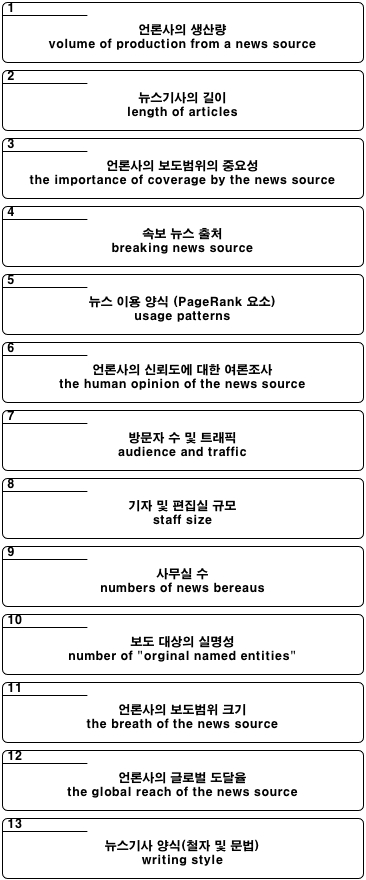

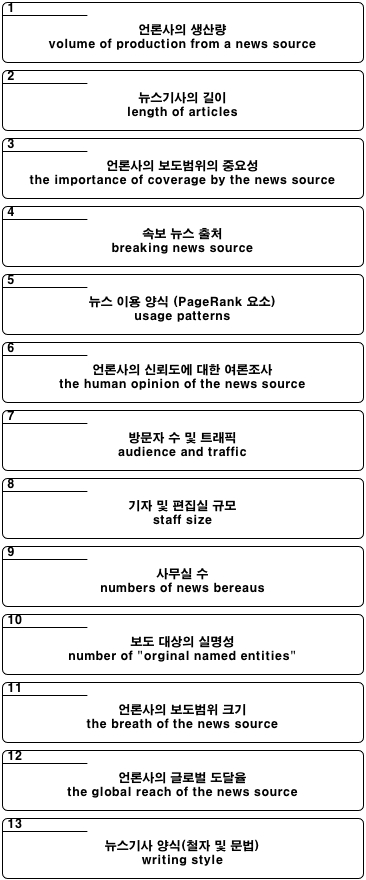

구글뉴스 순위 알고리즘

구글뉴스 순위 알고리즘은 위 그림처럼 총 13개 평가 영역으로 구별되어 있다. 13개 평가 영역 중 흥미로운 몇 가지를 간단히 살펴보자.

1. 언론사의 생산량: 특정 언론사가 일정 기간 생산한 뉴스 및 기사의 양이 많을수록 해당 언론사는 높게 평가된다. 이 기준은 중복 기사는 제외한다고 하여도 ‘실시간 급상승 검색어’ 흐름에 맞춰 기사를 대량 생산하는 언론사가 높게 평가될 수 있다는 단점을 포함하고 있다.

2. 뉴스 및 기사의 길이: 단어 수가 많은 기사를 생산할수록 긍정적으로 평가된다. 두세 문장으로 구성된 속보 기사를 많이 생산할수록 또는 연예인 사진 한 장에 설명 문장 달랑 하나 있는 기사는 부정적으로 평가된다.

3. 언론사 보도범위의 중요성: 다소 모호한 기준이다. 사회적으로 화제가 되는 사건을 적시에 다양한 각도에서 기사화할 경우 높은 점수를 받는다. 문제는 사회적 화제 또는 중요성을 어떤 기준에서 판단할 수 있는지 구글이 공개한 문서를 통해서는 알 길이 없다.

4. 속보 뉴스 출처: 사실 확인 없이 일단 쓰고 본다는 의도로 기사를 생산할 경우 감점을 받을 수 있다. 한편 화제가 된 사건을 다룬 기사를 모두 모아놓고(clustering) 개별 기사를 생산된 순서로 나열하고 개별 기사의 중복성을 점검하면, 첫 번째로 속보를 전한 언론사가 높은 점수를 받게 된다. 자연스럽게 (현장)기자 자원이 풍부한 대형 언론사에 이로운 평가기준이다.

5.

뉴스이용 양식: 구글 검색순위 알고리즘인

페이지랭크(PageRank)의 평가항목을 말한다. 개별 기사가 다른 기사 또는 블로그에 많이 인용(=링크)될수록 높은 점수를 받게 된다.

6.

언론사 신뢰도에 대한 여론조사 결과: 개별 언론사에 대한 신뢰도 설문조사,

언론수용자 인식조사 등 다양한 여론조사 결과가 반영된다.

10. 보도 대상의 실명성: 기사에 등장하는 인물, 장소, 조직 등이 실명으로 사용되고 있는지를 평가하는 항목이다. 현장 취재의 중요성을 강조하고 있다고 볼 수 있다. 그러나 실명성 강조는 구글의 유익과도 부합한다. 실명이 빈번하게 등장할수록 시맨틱 웹(semantic web)을 구현하는 검색이 더 쉽게 가능해지기 때문이다.

11. 언론사 보도범위의 크기: 대형 언론사에 매우 유리한 평가항목이다. 정치, 사회, 경제 등 다루는 주제 영역이 폭넓을수록 좋은 평가를 받을 수 있기 때문이다.

13. 뉴스 및 기사의 양식: 오타 있는 기사를 다수 생산할수록, 틀린 문법의 기사가 많을수록 나쁜 평가를 받는다. 놀라운 점은 이를 평가할 수 있는 구글의 기술력이다.

구글뉴스의 순위 알고리즘에 따르면 대형 언론사가 선호될 수 있다. 그러나 한편으로 전통 언론사임을 강조하면서 다른 한편으로 ‘충격’, ‘경악’, ‘몸매’, ‘미모’, ‘물오른’ 등 뉴스 소비자의 클릭에 몰두하는 언론사 또는 실시간 급상승 검색어를 기사 생산의 나침판으로 삼고 있는 언론사는 충분히 불이익을 받을 수 있다.

네이버 및 다음이 구글뉴스처럼 기계적 편집으로 편집 방법론을 바꿀 이유는 전혀 없다. 구글뉴스가 따라야 할 모범이다라고 말할 근거는 없기 때문이다. 설령 기계적 편집

[5]을 ‘실시간 급상승 검색어’ 및 ‘실시간 이슈’ 또는 뉴스 검색에서 사용하고 있지만, 그리고 혹 네이버 뉴스 및 다음 뉴스가 기계적 수집 및 편집 방식을 도입한다고 하여도, 구글뉴스 순위 알고리즘이 한국 뉴스시장에도 유의미성을 가질 수 있을지는 꼼꼼하게 따져볼 일이다.

그러나 뉴스 공급과 뉴스 소비를 중재하는 사업자는 시장 마찰을 최소화하고 공급자가 소비정보를 얻고 소비자가 공급자를 평가할 수 있는 다양한 도구를 제공할 시장의 책무 및 사회적 책무를 가지고 있다.

주

1. 두개의 서로 다른 가치 개념을 구별하기 위해 아래에서는 ①과 ②로 구별하고 있다.

2. 파하드 만주가 뉴스소비의 편협성을 설명하는데 활용한 이론인 ‘선택적 노출’ 또는 ‘선택적 인지’는 ‘

적대적 매체 효과(hostile media effect)‘ 또는 ‘적대적 매체 지각(hostile media perception)’과 유사한 개념이다. 적대적 매체지각에 따르면, 자신의 입장과 일치하는 뉴스가 공정하고 반대 입장의 뉴스는 공정하지 않다고 인식하는 경향이 존재한다.

3. 하버마스를 통해 대중화된 개념인 공론장을 뜻하는 독일어 표현은 <Öffentlichkeit>다. 이는 영어 <Public Sphere>로 번역되었고, 다시 한국어로 번역되는 과정에서 <공론장>으로 수용되었다. 그러나 독일어 ‘Öffentlichkeit’는 형용사 ‘Öffentlich(→public)’에 명사형 접미사 ‘-keit(→-ness)’가 결합된 단어다. 독일어 <Öffentlichkeit>는 특정 공간 또는 특정 매체을 매개로 형성된 여론(publich opinion)로 해석해서는 안된다. 때문에 제프 자비스(Jeff Jarvis)는 독일어 <Öffentlichkeit>의 적절한 영어표현으로 <

Public Parts>을 제안하고 있다. ‘공론장’은 신문, 방송 등 대중매체를 통해 형성되는 특정 부분(!) 여론 뿐 아니라, 개인 및 집단의 생각 또는 의견 등이 표현되는 것과 관련된 다양한 (기술)요소 및 환경의 총합이며, 복수의 집단 내부 및 집단 사이에서 진행되는 대화가 구조화되는 과정을 의미한다. 따라서 월드와이드웹의 공론장 성격을 이해하기 위해서는, 웹의 구조와 특징, 웹에서 정보가 유통 및 확산되는 과정, 웹에서 지식이 누적되고 진화하는 특성 등에 대한 이해와 관찰이 선행되어야 한다.

4. ‘감히 현명하고자 하는 (인간의) 용기 (라틴어: Sapere Aude, 영어: Dare to be wise)’는 칸트가 1784년 “계몽주의란 무엇인가”에서 말한 계몽주의의 핵심이다. 과거에도 그리고 현재에도 존재하는 기만, 속임수, 편협, 무비판 등 인간의 사고를 옥죄는 끝없는 시도에도 불구하고 현명하고자 하는 ‘용기’ 그리고 그 용기를 북돋는 사회 환경을 만드는 일은 디지털 시대에도 여전히 유효한 사회적 과제이다.

5. 기계적 편집 원칙, 다시 말해 알고리즘을 만드는 일도 결국 사람의 몫이다. 마틴 하이데거의 표현을 빌리자면, “기술의 본질은 결코 기술적인 것이 아니”며, “기술은 (인간이 세운) 목적을 위한 수단”이며 동시에 “기술은 인간 행위”이다.(Heidegger, 1954). 따라서 뉴스 순위 알고리즘은 구글 뉴스처럼 자동화되어 작동하는 편집 원칙일 수 있고, 또는 네이버 뉴스 및 다음 뉴스처럼 중개편집을 담당하는 사람들이 세운 기준일 수도 있다.

참조한 글

파하드 만주, 2011, 이기적 진실, 비즈앤비즈

Arendt, Hannah, 1996, Vita Activa oder Vom tätigen Leben, München 1996, p. 72

Adorno, Theodor W. / Dahrendorf, Ralf / Pilot, Harald / Albert, Hans / Habermas, Jürgen / Popper, Karl R., 1969, Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, pp. 71-75

Franklin, Bob, 2008, The Future of Newspapers, in: Journalism sStudies Vol. 9 (5), pp. 630–641

Heidegger, Martin, 1954, Die Frage nach der Technik, München

Overholser, Geneva, 2005, On Behalf of Journalism. A Manifesto for Change, Annenberg Foundation/Annenberg Public Policy Center, University of Pennsylvania, http://editor.annenbergpublicpolicycenter.org/wp-content/uploads/OnBehalfjune20082.pdf

Schiffrin, Anya (ed.), 2011, Bad News. How America’s Business Press Missed the Story of the Century. The New Press, New York / London

Starkman, Dean, 2011, Power Problem, in: Schiffrin, Anya (ed.), Bad News. How America’s Business Press Missed the Story of the Century. The New Press, New York / London, pp. 37–53

Stelter, Brian, 2008,

Finding Political News Online, the Young Pass it On, In: The New York Times (2008년 3월 27일)

Stiglitz, Joseph E., 2001, The media and the Crisis: an Information Theoretic Approach, In: Schiffrin, Anya (ed.), Bad News. How America’s Business Press Missed the Story of the Century. The New Press, New York/London, pp. 22-36.

Weber, Max, 1988, Die ‘Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: Winckelmann, J. (ed.), Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen

최근작 :

최근작 : 소개 :

소개 : 최근작 :

최근작 : 소개 :

소개 :